目次

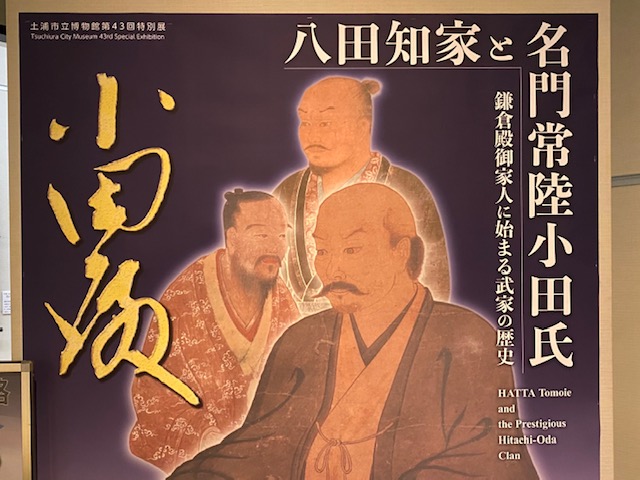

八田知家(はった ともいえ)

1142-1218。13人の合議制の一人。頼朝より5歳年上。

下野宇都宮氏当主「八田宗網(宇都宮宗網)」の4男。八田四郎。

また、小田氏の始祖。

小田氏は、鎌倉時代~戦国時代まで常陸国(茨城県)の南部に勢力を持った一族。

大河ドラマ「鎌倉殿の13人」では、市原隼人さんが演じられます。

八田知家の簡易年表

| 時期 | 年齢 | 出来事 |

|---|---|---|

| 康治元(1142)年 | 0 | 宇都宮宗綱(下野宇都宮氏当主)の四男として誕生 |

| 保元元(1156)年 | 15 | 保元の乱 源義朝(頼朝父)側について戦う |

| 治承4(1180)年 | 39 | 源頼朝挙兵に参加、下野国茂木郡の地頭職を安堵される |

| 寿永2(1183)年 | 42 | 野木宮合戦に参加 |

| 元暦元(1184)年 | 43 | 源範頼率いる平氏追討軍に従軍 |

| 文治元(1185)年 | 44 | 無断任官で、源頼朝から小山朝政と共にお怒りを受ける |

| 文治5(1189)年 | 48 | 奥州合戦 千葉常胤と共に東海道大将軍 |

| 建久4(1193)年 | 52 | 曽我兄弟の仇討ちに乗じ、多気義幹を謀反人として訴える 本拠地を下野から常陸に移し守護に補任 |

| 建久7(1196)年 | 55 | 平景清を自邸に預かる |

| 建久10(1199)年 | 58 | 十三人の合議制の一人に |

| 建仁3(1203)年 | 62 | 源頼家の下知により阿野全成を誅殺 筑後守に任官し名乗りを「筑後」に改め、出家し家督を知重に |

| 建保6(1218)年 | 77 | 死去 |

吾妻鏡には、八田右衛門尉知家、朝家、晩年には出家して筑後守知家入道、筑後入道尊念などで記載されています。

吾妻鏡より

野木宮の合戦で源義広征伐に合流

鎌倉殿13人の一人「八田知家」の吾妻鏡登場は比較的早いです。

反旗を翻した、源頼朝の伯父「志田三郎先生義広(源義広)」を討伐する軍に加わりました。

その戦いには、同族ながら下野国の両虎として対立していた、小山氏と藤姓足利氏の対立もありました。

治承5(1181)年 閏2月23日

小山氏(大将:小山朝政)により源義広軍を攻め、逃走する平氏を下河辺行平らが討ち取り、他、八田知家、源範頼も馳せ加わった。

八田知家周辺の系図

保元の乱のときには、八田知家は源義朝側について戦っていますが、このとき義朝は下野守です。

この繋がりから、下野国の豪族の八田宗網や小山政光(5歳年上の姉の寒川尼の夫)とは関係が深くて、寒川尼が頼朝の乳母になったの事もこの辺の事情が絡んでいると思われます。

八田知家が早い段階で頼朝に与したのも、先代からの繋がりが大きいはずです。

八田宗網

├-----------┬---------┐

宇都宮朝綱(1122) 寒川尼(1137) 八田知家(1142)

| | ├------┬

宇都宮業綱 結城朝光 八田知重 宍戸家政

|

宇都宮頼綱

|

上記の系図には載っていませんが、寒川尼が小山政光の後妻になったことで、小山朝政、長沼宗政とも従兄弟の関係になりました。

嫡男 八田知重

子の八田知重は、頼朝の家子(親衛隊)の11人の内に選ばれています。

八田氏(宇都宮氏)ゆかりの地

小田城(つくば市)

小田氏の祖「八田知家」が、文治元(1185)年、常陸国守護に任命されて、居館を構えたと言われています。小田城は戦国時代まで続きます。

南北朝時代には、南朝方の拠点となり、北畠親房は「神皇正統記」を小田城で執筆しました。

等覚寺(土浦市)

▶ 土浦市大手町4−16|🅿あり|

建永年間(1206~07)に小田氏の祖「筑後入道尊念(八田知家)」が極楽寺に寄進した銅鐘。

極楽寺は当時小田城近くにあり、慶長十(1605)年、ここに移ってきた。

八田知家の墓(笠間市)

八田知家の4男で宍戸氏の祖だった「宍戸四郎家政」。

鎌倉時代の宍戸氏の居館と新善光寺があった場所(現宍戸清則家の墓地内)に五輪の塔があります。

右側が「宍戸四郎知家の墓(八田知家)」、左側が「当山開基宍戸四郎家政の墓」

景清の土牢(鎌倉市)

八田知家が預かった「平景清(壇ノ浦の戦いで敗れた平家の武士)」の土牢が、仮粧坂の下付近にあります。景清は、絶食して死亡したと伝えられていたので、この辺に八田知家があったのかもしれません。

※吾妻鏡では八田知家の家は、大蔵御所南門の近くと書かれています。

ちなみに、吾妻鏡によると、八田知家は「南御門にある」とも書かれていて、今の「岐れ道」附近と考えられています。